Die schwierige wirtschaftliche Ausgangslage wirkt sich nicht nur negativ auf den Wirtschaftsstandort aus, sondern auch auf die Einnahmen des Landes OÖ: Die neue, kürzlich eingetroffene Prognose für die Ertragsanteile samt einem dicken Minus für die Bundesländer (rund 100 Millionen Euro jährlich weniger für Oberösterreich) machte auch das Aufschnüren des an sich schon fertigen Landeshaushalts für 2025 notwendig. Der ursprünglich geplante Abgang von rund 150 Millionen Euro musste auf einen Abgang von und 253 Millionen Euro korrigiert werden. Insgesamt budgetiert das Land OÖ mit Einnahmen von 9,15 Mrd. Euro und Ausgaben von 9,4 Mrd. Euro. Die größten Budgetposten sind Gesundheitsausgaben von 1,7 Mrd. Euro, Sozialausgaben von 779 Mio. Euro, 418 Mio. Euro für die Kinderbetreuung und 345 Mio. Euro für den Wohnbau. Für Forschung und Innovation sind insgesamt 117,5 Millionen Euro vorgesehen

Der OÖ Zukunftsfonds, mit einem Volumen von über 200 Millionen Euro, stellt Weichen für die industrielle Transformation. Im Fokus stehen unter anderem Energiewirtschaft und Umweltschutz (57,5 Mio. Euro), öffentlicher Verkehr (47,6 Mio. Euro), Forschungsförderung (38,9 Mio. Euro) sowie Digitalisierung und Breitbandausbau (19,8 Mio. Euro). Oberösterreich hat bereits seit dem Jahr 2024 mit dem Oö. Stabilitätssicherungsgesetz die derzeit von Wirtschaftsforschungsinstituten und dem Fiskalrat geforderte Schuldenbremse umgesetzt. Die geplanten Gesamtschulden betragen somit aktuell rund 15,9 Prozent der Einnahmen, der maximale Deckel liegt bei 25 Prozent.

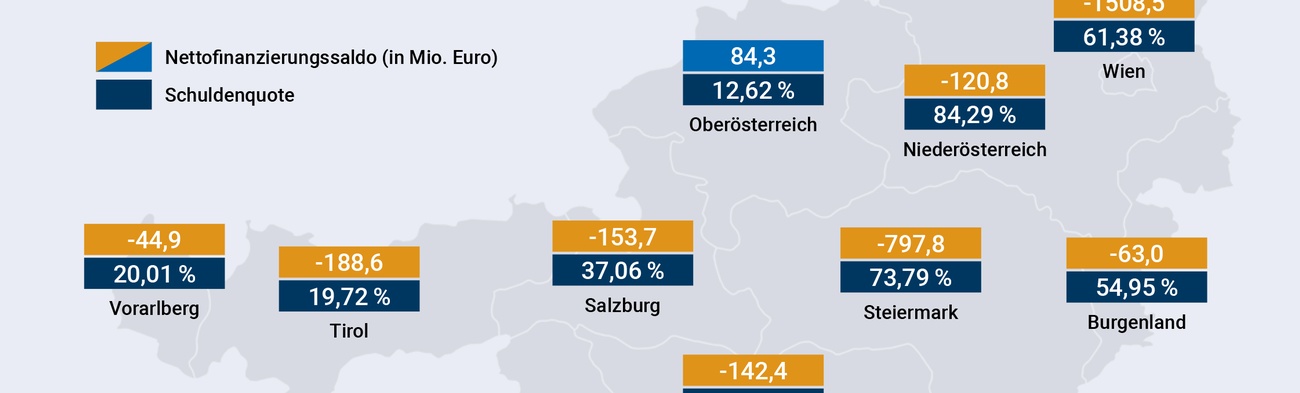

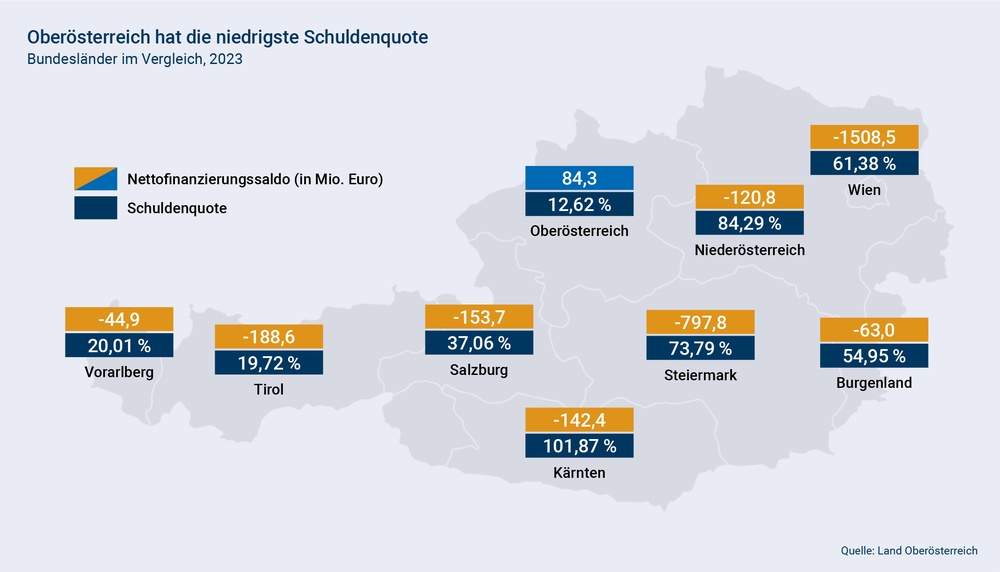

Im Vergleich der Bundesländer steht Oberösterreich sehr gut da: Mit einer Schuldenquote von 12,62 Prozent liegt das Land auf latz eins, vor Tirol und Vorarlberg. Kärnten mit 101,87 Prozent, NÖ mit 84,29 Prozent, die Steiermark mit 73,79 Prozent und Wien mit 61,38 Prozent sind die Schlusslichter. In den letzten sechs Jahren schaffte Oberösterreich in vier Jahren Budgetüberschüsse und wies nur 2020 und 2021 Defizite aus. Die Verschuldung von Wien steigt beispielsweise allein 2025 mit über drei Mrd. Euro. Die IV-OÖ wird weiter eindringlich auf eine solide Finanzpolitik Oberösterreichs mit Nulldefizit und Schuldenabbau über den Konjunkturzyklus pochen.

Das Jahr 2024 stellte den Arbeitsmarkt in Oberösterreich vor erhebliche Herausforderungen. Als Industriebundesland Nummer eins in Österreich spürt Oberösterreich die Folgen der Rezession in der Industrie besonders stark.

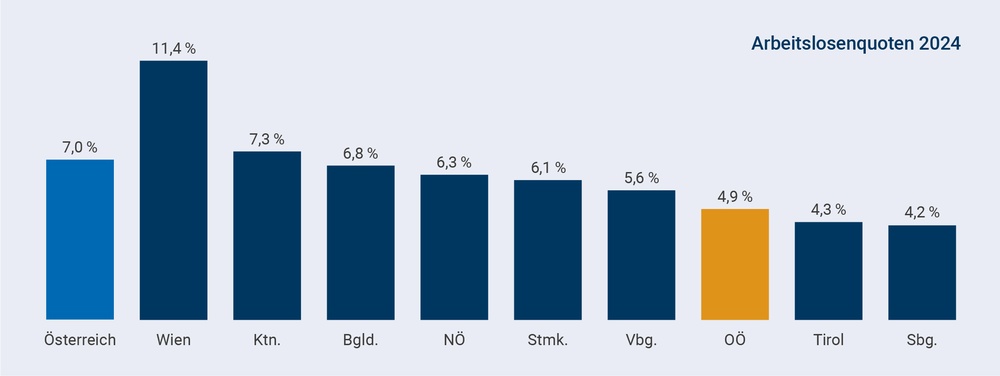

Trotz dieser Umstände war der oberösterreichische Arbeitsmarkt im ersten Halbjahr 2024 äußerst robust – die Arbeitslosenquote

blieb mit 4,9 % im Jahresmittel 2024 im nationalen Vergleich (Bund: 7,0 %) vergleichsweise niedrig. Oberösterreich weist hinter Salzburg und Tirol die drittniedrigste Arbeitslosenquote auf, die vergleichbaren Industriebundesländer Steiermark und Niederösterreich verzeichnen Quoten von 6,1 % bzw. 6,3 %. Schlusslicht ist Wien mit 11,4 %.

Dennoch war insbesondere gegen Jahresende ein überdurchschnittlicher Anstieg an Arbeitslosigkeit in Oberösterreich erkennbar und die Zahl der Frühwarnmeldungen beim AMS stieg rasant. Die Arbeitslosenquote lag schließlich in Oberösterreich 2024 um 0,7 Prozentpunkte über dem Niveau von 2023; die Zahl der Beschäftigten bei 694.925 Personen und somit rund 4.700 unter dem Niveau des

Rekordjahrs 2023. 2024 waren um rund 5.200 Personen bzw. 17,2 % mehr arbeitslos als im Jahr davor. Die Arbeitslosigkeit stieg bei den Frauen um 15,8 %; etwas weniger stark als bei den Männern (18,4 %). Bei jungen Erwachsenen (unter 25 Jahren) zeigte sich ein Anstieg von 4,9 %, was rund 200 Personen bei den Vormerkzahlen entspricht. Der bundesweit mit Abstand niedrigste Anstieg der Arbeitslosigkeit bei den unter 25-Jährigen ist einer Schwerpunktsetzung in dieser Zielgruppe durch das AMS OÖ zu verdanken. Bei Personen über 55 Jahren stieg die Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vorjahr um 13,6 % und die Zahl der Langzeitbeschäftigungslosen erhöhte sich um 19,0 % gegenüber 2023.

Der Blick auf die offenen Stellen spiegelt die wirtschaftlichen Herausforderungen ebenfalls wider: Im Jahr 2024 standen beim

AMS OÖ 21.874 offene Stellen zur Verfügung, um rund 6.800 bzw. 23,6 % weniger als im Vorjahr. Zudem waren 1.553 sofort verfügbare Lehrstellen (-17,3 %) gemeldet.

Reformen sind erforderlich, um die Anreize zum möglichst raschen Wiedereinstieg von Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt deutlich zu erhöhen.