Künstliche Intelligenz verändert Wirtschaft und Gesellschaft umfassend und in hohem Tempo – Oberösterreich muss den Transformationsprozess aktiv gestalten und die Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz nutzen, um den Standort zukunftsfähig zu halten – Die Exzellenzstrategie bietet dazu die Handlungsanleitung

Exzellenzstrategie KI für den Industriestandort OÖ - Use it or lose it: KI verändert alles

Thomas Bründl, Präsident der IV OÖ:Use it or lose it: KI verändert alles

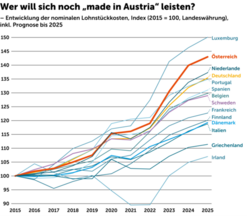

Oberösterreich steht an einem entscheidenden Wendepunkt. Als industrielles Herz Österreichs ist das Bundesland einerseits von den massiven bundespolitischen Standortproblemen durch stark gestiegene Arbeits-, Energie- und Bürokratiekosten überdurchschnittlich betroffen. Andererseits besteht durch eine agile landespolitische Standortpolitik die Möglichkeit, die Transformation Oberösterreichs durch eine umfassende Nutzung der Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz (KI) in Wirtschaft und Gesellschaft erfolgreich zu gestalten.

Die regionale Wettbewerbsfähigkeit von Oberösterreich hat sich in den letzten zehn Jahren sehr positiv entwickelt. Im letzten Regional Competitiveness Index (RCI) der Europäischen Union liegt Oberösterreich erstmals unter den zwanzig besten Industrieregionen und war einer der Spitzenaufsteiger im gesamten RCI. Gemeinsam mit den Regionen Schwaben (DE) und Syddanmark (DK) belegt man den geteilten 19. Rang. Ein Blick auf die restlichen Regionen unter den Top 20 des aktuellen Industrieregionen-Rankings zeigt eine deutliche regionale Clusterung. Ein Großteil der Top-Regionen befindet sich im süddeutschen Raum, weitere „Top-Cluster“ sind in Skandinavien und den Benelux-Staaten zu finden.

Die aktuell massiven bundespolitischen Standortprobleme wirken sich auf die regionale Wettbewerbsfähigkeit von Oberösterreich negativ aus. Umso mehr muss Oberösterreich wieder einen großen Transformationsschritt setzen, was den Ausgangspunkt für die Initiierung der Exzellenzstrategie KI darstellte.

Laut vieler Experten bewirkt KI die größte Transformation seit Einführung des elektrischen Stroms. KI ist allumfassend und universell, weil sie für alle zugänglich und in die meisten bestehenden Technologien integrierbar ist. KI wird daher in allen Bereichen von Wirtschaft und Gesellschaft eine Rolle spielen. In Unternehmen werden die Einsatzmöglichkeiten gesamtheitlich sein und Bereiche wie Kundensupport, Human Ressource Management, F&E, Marketing, Finanzen und Controlling und natürlich den Produktionsprozess stark verändern. Es wird zu unmittelbar besseren Leistungen und sinkenden Kosten führen. Mit der gleichen Mitarbeiterzahl kann mit künstlicher Intelligenz wesentlich mehr geleistet werden oder das Gleiche ist mit wesentlich weniger Mitarbeitern bewältigbar. Neue Arbeitsplätze werden durch den Einsatz von KI entstehen.

KI ist nicht bloß eine neue Technologie: „Either we disrupt or we get disrupted” lautet die eindeutige Botschaft. Firmen, die KI benutzen, werden jene verschwinden lassen, die keine benutzen. Dies gilt ähnlich für ganze Standorte. Damit Oberösterreich eine industrielle Spitzenregion in Europa bleibt, muss sich der Standort umfassend und in hohem Tempo transformieren. KI eröffnet neue Effizienz- und Innovationspotenziale, ermöglicht datengetriebene Geschäftsmodelle und verändert die Anforderungen an Arbeitskräfte, Bildungssysteme, Wissenschaft und Institutionen tiefgreifend. Dieser Wandel muss von der gesamten Gesellschaft getragen werden.

Das Projekt „Exzellenzstrategie KI für den Industriestandort Oberösterreich“ wurde 2024 gestartet, erste Ergebnisse wurden beim Industrieempfang im Juni 2025 vorgestellt. Nun liegt das 140 Seiten starke Strategiepapier der Autoren Univ.-Prof. Dr. Teodoro Cocca, Univ.-Prof. Dr. Meinhard Lukas und IV OÖ-Geschäftsführer DI Dr. Joachim Haindl-Grutsch vor. Es bildet die Grundlage für eine umfassende Standortoffensive. Oberösterreich verfügt über herausragende Kompetenzen in Technologie, Qualifikation und Forschung – jetzt gilt es, diese Potenziale der Transformation durch KI in eine nachhaltig gestärkte Wettbewerbsfähigkeit überzuführen.

Die Strategie liefert dafür konkrete Maßnahmen Top-down, Bottom-up und im Querschnitt des Standort-Ökosystems:

Die Einbindung internationaler Experten durch Etablierung eines Standort-Boards soll die Standortlenkung auf oberster Landesebene im Sinne eines strukturierteren und zukunftsgerichteten KI-Strategieprozesses in der Landesorganisation Top-down verankern. Für die KI-Akzeptanz und -Kompetenz in der vollen Breite der Bevölkerung benötigt es einen Bottom-up-Ansatz, um alle Teile unsere Gesellschaft flächendeckend auf diesem Transformationspfad mitzunehmen. Und schließlich braucht es eine konsequente Anpassung der Bildungs-, Forschungs-, Innovations- und Arbeitsmarktpolitik für den Erhalt der technologischen Führerschaft bei industriellen Wertschöpfungsprozessen.

Die Wettbewerbsfähigkeit industrieller Regionen in der Ära der KI hängt entscheidend davon ab, technische Exzellenz mit gesellschaftlicher Teilhabe zu verbinden. Um diese doppelte Transformation zu meistern, bedarf es gezielter politischer Steuerung, institutioneller Innovation und breiter gesellschaftlicher Mobilisierung.

Oberösterreich verfügt nicht nur über eine technologisch bestens aufgestellte Industrie, sondern auch über einen klaren Standortvorteil durch die herausragende KI-Kompetenz von internationaler Strahlkraft. Eine bedeutende Anzahl KI-Studierender wird derzeit am Standort ausgebildet.

Es gilt, in einem Kraftakt von Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft den KI-bedingten Standortvorteil in Produktivität und Wertschöpfung umzusetzen. Gerade Oberösterreich mit seiner starken Industrie und seiner herausragenden KI-Kompetenz ist für diesen Wettbewerb gerüstet wie wenige andere Regionen Europas.

Univ. Prof. Dr. Meinhard Lukas | Univ.-Prof. Dr. Teodoro D. Cocca

Ausschöpfung der Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz als Basis für technologischen Vorsprung, Produktivitätssteigerung und Innovationskraft

Im Zentrum der vorgeschlagenen Exzellenzstrategie steht der Aufbau von strategisch zentralen Kompetenzen, Infrastrukturen und Netzwerken, die es ermöglichen, sich nachhaltig vom Wettbewerb abzuheben.

Befund

- Europäische Spitzenregionen entwickeln sich in den letzten Jahren dynamischer als Oberösterreich. Das Bundesland könnte bei einer Fortführung des aktuellen Trends über 2026 hinaus aus dem obersten Quartil des Wohlstandniveaus der europäischen Industrieregionen fallen.

- Die im internationalen Vergleich unterdurchschnittliche Produktivitätsentwicklung (Wertschöpfung pro geleistete Arbeitsstunde) weist auf strukturelle Defizite des Bundeslands im intensiven Standortwettbewerb hin. Eine anhaltend geringe Steigerung der Produktivität schmälert langfristig die Wohlstandschancen einer Region, da sie auf eine nachlassende Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen Volkswirtschaften hindeutet.

- Dem regionalen Innovationsökosystem gelingt es nicht nachhaltig, die gute Innovationsleistung in tatsächliche Wertschöpfung am Standort zu transferieren. Dazu kommt eine zu geringe Attraktivität für internationales Investitionskapital. Dies mindert Ansiedlungs- oder Gründungschancen für Start-Ups und High Performance Unternehmen.

- Auch die jüngsten regionalen Wirtschaftsindikatoren weisen auf eine anhaltende Schwäche bei der relativen Produktivitätsentwicklung hin, die sich teilweise sogar verstärkt. Die in der Analyse festgestellten wirtschaftlichen Problemfelder sind vorwiegend struktureller Natur und werden über den Konjunkturzyklus hinaus fortbestehen.

- Während Europa den Wettbewerb auf dem Gebiet der Sprachmodelle (Large Language Models – LLMs) und damit der KI-Chatbots längst verloren hat, hat er auf dem Feld der KI-getriebenen Simulationen und der Weltmodelle (World Models – WMs) und ihrem Einsatz in der Industrie gerade erst begonnen. Hier steht Europa vor allem in einem Wettbewerb mit China.

- Gerade Oberösterreich mit seiner starken Industrie und seiner herausragenden KI-Forschungskompetenz ist für diesen Wettbewerb gerüstet wie wenige andere Regionen Europas, hat aber seine Potentiale bisher nicht hinreichend erkannt und zu wenig genützt.

Empfehlungen

- Es gilt in einem Kraftakt von Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft den KI-bedingten Standortvorteil in Produktivität und Wertschöpfung umzusetzen. Dafür muss die KI-Kompetenz in die physische Welt am Standort, insbesondere Industrie und sonstige Wirtschaftszweige, integriert werden.

- Es sollten alle technologischen, industriellen und gesellschaftlichen Potentiale am Standort genutzt werden, um die Metamorphose Oberösterreichs zur führenden KI-Region Europas zu bewirken. Dafür wird es den gemeinsamen Willen am Standort brauchen, sich klar als Pionierregion für industrielle KI zu positionieren.

- Ein elementarer erster Schritt ist es, die AI Data Readiness am Standort, insbesondere in den Betrieben, auf den Prüfstand zu stellen und hier die Systeme entsprechend zu ertüchtigen. Damit sollte die Zeit genützt werden, bis die Voraussetzungen für breitere industriebezogene KI-Anwendungen geschaffen sind.

- Ein weiterer wichtiger Schritt ist, das Start-up-Ökosystem wesentlich zu stärken. Die für die Industrie und Wirtschaft so wichtigen KI-Anwendungen werden nicht allein in den F&E-Abteilungen der Unternehmen entstehen. Es wird dazu spezifische Start-up-Gründungen und das dafür erforderlich Risikokapital brauchen. „Public Venture Capital“ kann private Investitionen stimulieren und dazu beitragen, Know-how an den Standort zu binden.

- Der Draghi-Report und andere Studien machen deutlich, wie sehr der Erfolg jeder KI-Implementierung von der frühzeitigen Bewusstseinsbildung, Einbindung und Ermächtigung der betroffenen Menschen abhängt. Das dürfte vergleichbar wichtig sein wie der technologische Standard der eingesetzten KI-Instrumente.

- Eine oberösterreichweite KI-Standortstrategie sollte mit einer breiten Bewusstseinskampagne genauso ansetzen wie bei der Governance in Gestalt von Thought Leadership durch ein „Standort-Board“.

- Mit der Etablierung eines Standort-Boards soll die Standortlenkung auf oberster Landesebene im Sinne eines strukturierteren und zukunftsgerichteten Strategieprozesses in der Landesorganisation verankert werden. Aufgabe des Boards ist es, Zukunftstrends zu identifizieren, bestehende Zielbilder zu hinterfragen und visionäre Impulse für die Standortentwicklung zu setzen.

- Mit der Durchführung einer breiten Kampagne wird eine möglichst kollektive Bewusstseinsbildung geschaffen. Die Botschaft der Kampagne ist: „Wir in Oberösterreich verstehen und nutzen KI als wirkmächtiges Werkzeug.“

DI Dr. Joachim Haindl-Grutsch, Geschäftsführer IV OÖ

IMAS-Umfrage „Die Einstellung der Oberösterreicher zu KI“

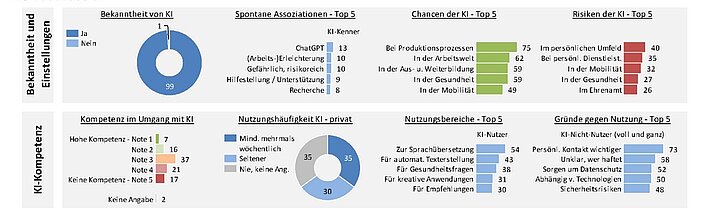

Die IV OÖ hat im Rahmen der Exzellenzstrategie im Sommer 2025 eine Umfrage zur Wahrnehmung und Nutzung von Künstlicher Intelligenz in Auftrag gegeben. Durchgeführt wurde die Befragung vom IMAS-Institut zwischen 21. Juli und 1. August 2025. Befragt wurden 823 Personen ab 18 Jahren, repräsentativ für die oberösterreichische Bevölkerung nach Alter, Geschlecht und Region. Die Ergebnisse bieten ein detailliertes Bild darüber, wie die Menschen in Oberösterreich Künstliche Intelligenz einschätzen, wo sie Chancen und Risiken sehen, wie intensiv sie selbst Anwendungen nutzen und welche Erwartungen sie an Politik und Gesellschaft knüpfen.

Zunächst zeigt sich, dass die Bekanntheit des Begriffs nahezu flächendeckend ist. 99 Prozent der Befragten haben schon einmal von Künstlicher Intelligenz gehört oder gelesen, lediglich ein Prozent gab an, mit dem Begriff nicht vertraut zu sein. Damit ist KI in Oberösterreich in allen gesellschaftlichen Gruppen präsent.

Gefragt nach Chancen und Risiken in unterschiedlichen Lebensbereichen ergibt sich ein differenziertes Bild. Besonders positiv wird der Einsatz von KI in der Industrie gesehen: 75 Prozent sehen in Produktionsprozessen klare Chancen. Auch die Arbeitswelt insgesamt (62 Prozent), die Aus- und Weiterbildung sowie die Gesundheitsversorgung (jeweils 59 Prozent) profitieren nach Ansicht der Befragten. In der Mobilität sehen knapp die Hälfte der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher (49 Prozent) eher Chancen. In den meisten Bereichen überwiegt das Chancenpotenzial, einzig im privaten Umfeld ist die Skepsis stärker als die Zuversicht.

Zwei Drittel der oberösterreichischen Bevölkerung verwenden bereits KI in irgendeiner Form, 26 Prozent ausschließlich privat, drei Prozent nur beruflich und 39 Prozent sowohl in privaten als auch beruflichen Kontexten. 32 Prozent sind hingegen Nicht-Nutzerinnen und Nicht-Nutzer. Die private Nutzung ist weiter verbreitet als die berufliche. Etwa ein Drittel der Bevölkerung nutzt KI mindestens mehrmals pro Woche privat, ein Viertel beruflich.

Drei Viertel der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher gehen davon aus, dass KI in den nächsten fünf Jahren spürbare Veränderungen für Wirtschaft und Gesellschaft bringen wird. Der Durchschnittswert liegt bei 5,4 auf einer Skala von eins bis sieben. Nur elf Prozent rechnen mit kaum merklichen Veränderungen.

Besonders positiv eingeschätzt wird der Einfluss auf die Produktion von Waren (78 Prozent), die gesamtwirtschaftliche Leistung (71 Prozent) sowie die medizinische Versorgung (69 Prozent). 57 Prozent der Befragten halten das Vorhaben, Oberösterreich gemeinsam mit Wirtschaft und Forschung zu einer Region mit hoher KI-Kompetenz auszubauen, für sehr wichtig. Der Durchschnittswert auf der Schulnotenskala liegt bei 2,3. Nur elf Prozent bewerten das Projekt als wenig oder überhaupt nicht relevant.

KI-Exzellenzstrategie: 40 Vorschläge für das Standort-Ökosystem

Eine KI-Standortstrategie erfordert entsprechende standortpolitische Veränderungen. Eine breite KI-Awareness in der Bevölkerung und der Erhalt der technologischen Führerschaft bei industriellen Produktionsprozessen setzt eine konsequente Anpassung der Bildungs-, Forschungs-, Innovations- und Arbeitsmarktpolitik voraus. Die Exzellenzstrategie KI für Oberösterreich bringt dazu insgesamt vierzig Vorschläge in die Diskussion ein.

Bildung

- Frühkindliche Bildung und Primarstufe:

- Frühzeitige Heranführung an logisches Denken, Problemlösekompetenz und digitale Werkzeuge sowie Förderung der ausgeprägten kreativen Potenziale der Kinder.

- Integration von spielerischen Elementen wie Robotik-Baukästen, Sensorik und einfacher Programmierlogik sowie erstes Kennenlernen technologischer Anwendungen in der betrieblichen Praxis.

- Ausbau betrieblicher Kindergärten mit MINT-Fokus.

- Ausbau der MINT-Kompetenz in der Pädagogen-Ausbildung.

- Angebot einer KI-Sommerschule in der Ferienbetreuung.

- Workshops oder digitale Lernangebote für Eltern, um das Verständnis für MINT-Themen und KI zu fördern und die häusliche Lernumgebung zu stärken.

- Sekundarstufe I und II:

- Umsetzung fächerübergreifender Projekte zur Förderung von Kreativität und Agilität sowie zur Vermittlung von algorithmischem Denken, Statistik und praxisrelevanten Fragestellungen.

- Ausweitung der Mathematik-Kompetenz durch Weiterentwicklung der Pädagogik und des Lehrmaterials sowie Förderung von Initiativen zur Etablierung von Mathematik als „Breitensport“.

- Darauf aufbauend Forcierung von MINT-Initiativen mit dem Flaggschiffprojekt „Star-Truck“.

- Peer-Learning-Programme: Schüler mit besonderem Interesse oder Talent in MINT-Fächern coachen andere – gefördert durch digitale Plattformen.

- KI-gestützte Lernanalyse: Einsatz von KI zur Analyse von Lernfortschritten und zur personalisierten Förderung.

- Professionalisierung der Bildungs- und Berufsorientierung, die den Wandel der Arbeitswelt durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz berücksichtigt.

Hackathons und Challenges: OÖ weite Wettbewerbe zu KI-Themen, die Kreativität und Teamarbeit fördern.

- Berufliche Bildung:

- Einführung berufsspezifischer KI-Kompetenzprofile in der dualen Ausbildung sowie den HTLs.

- Verstärkter Ausbildungsfokus auf Machine Learning, Sensorik, Human-Machine Interaction, Robotik, IoT, Cyber Security etc. in Lehre und HTL.

- Verstärkte Nutzung von AR/VR, Simulationstools und digitalen Zwillingen in digitalisierten Produktionsprozessen in der Ausbildung.

- Umfassende Integration von KI-Kompetenz in die berufsbildende Wirtschaftsausbildung. Neuorientierung des Schultyps in Richtung Zukunftsfähigkeit.

- KI-Trainings für Ausbildner: Fortbildungen für Lehrpersonal in der dualen Ausbildung, um KI-Themen besser vermitteln zu können.

- Universitäten und Fachhochschulen

- Integration von KI-Kompetenz sowie von KI-Entrepreneurship-Programmen in allen Studienrichtungen.

- Begleitendes personalisiertes Coaching in der Studieneingangsphase in allen MINT-Fächern zur deutlichen Senkung der Drop-out-Raten.

- Betriebliche Anbindung der KI-Studierenden bereits während des Studiums zur langfristigen Bindung der Absolventen an den Standort.

- Verstärkte Zusammenarbeit der Hochschulen mit den Betrieben – auch vermittelt über die Start-up Szene – in der Grundlagen- und anwendungsorientierten F&E.

- Ausbau von Entrepreneurship und Transferkompetenz: Systematische Verankerung von Innovations- und Gründerprogrammen an Hochschulen (gemäß Best-Practice führender Innovationsschmieden) unter Einbezug von Risikokapitalgebern, damit Studierende neben technischer Expertise auch unternehmerische Kompetenzen entwickeln und ihre Forschungsergebnisse in marktfähige Produkte oder Dienstleistungen überführen können.

- Fächerübergreifende Vorbereitung auf eine sich permanent verändernde Berufswelt mit enormen Agilitätsanforderungen.

- Weiterbildung und lebenslanges Lernen:

- Etablierung von berufsbegleitenden KI-Qualifizierungen und KI-Lernplattformen.

- Erhöhung der betrieblichen Nutzungskompetenz von KI-Technologien, Schulung von KI-Coaches in Betrieben.

Forschung und Innovation

- Förderung interdisziplinärer und branchenübergreifender F&E

- Umsetzung KI-zentrierter Clusterprojekte und clusterinterner KI-Schulungsreihen für Betriebe.

- Thematische Fokussierung auf KI-Projekte bei den außeruniversitären Forschungseinrichtungen.

- KI-Schwerpunktsetzungen der Landes-F&E-Förderungen.

- Förderung von Reallaboren in industriellen Umfeldern zur Validierung von KI-Anwendungen unter realen Bedingungen.

- Neue Start-up-Kultur:

- Matchmaking-Plattformen für Start-ups und Leitbetriebe, Ausgründungsstrategie für Spin-offs aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen.

- Ausbau des Joint-Venture-Capital aus öffentlicher und privater Hand zur Bindung der Start-ups an den Standort.

- Langfristige Zusammenarbeit von Hochschulen und Betrieben in gemeinsamen Start-ups.

- Ausbau des Scale-up-Finanzierungsnetzwerkes, um erfolgreiche Start-ups am Standort zu halten.

- Anbindung an die internationale Start-up-Szene, um Studierende frühzeitig in überregionale Startup-Netzwerke (u.a. mit Fokus auf KI, Robotik und industrielle Prozesse) einzubinden.

Arbeitsmarkt

- Transformation von Berufsbildern:

- Stärkere Durchmischung von IT- und Domänenkompetenz („T-shaped Professionals“). Erhöhung des Gesamtprozess-Verständnisses der betrieblichen Wertschöpfung bei den Mitarbeitern.

- Ersetzung repetitiver Tätigkeiten durch automatisierte Prozesse; Entstehung von Interaktions- und Überwachungsrollen, gänzliche Kannibalisierung einzelner Berufsbilder.

- Grundkenntnisse in den Bereichen Digitalisierung bzw. KI in nahezu allen Bereichen – aufgrund künftig erforderlicher Kollaboration zwischen Mensch und Maschine / KI-Agents.

- Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen:

- KI-gestützte Arbeitsmarktmodelle zur vorausschauenden Steuerung des Qualifizierungsbedarfs.

- Ausrichtung der Qualifizierungs- und Förderprogramme auf KI-relevante Kompetenzen, Bereitstellung der Ressourcen der aktiven Arbeitsmarktpolitik für das Schließen von Qualifikationslücken bzw. Umschulungen.

- Erhöhung der KI-Kompetenz der AMS-Berater, der Bildungsträger und der Unternehmen sowie Anpassung der Schulungssysteme.

Die fünfte industrielle Revolution erfolgt mit enormer Geschwindigkeit. Oberösterreich hat hervorragende Voraussetzungen, um vom Transformationsprozess durch KI zu profitieren. Entscheidend ist, dass die dafür erforderlichen Standort-Rahmenbedingungen rasch weiterentwickelt werden.

Die Fotos der Pressekonferenz können Sie HIER herunterladen.